比熱

比熱

比熱測定

はじめに

土の比熱には単位質量あたりの熱容量(比熱容量、あるいは、たんに比熱、単位は [J kg^-1 K^-1]、または[J g^-1 K^-1])と、単位容積あたりの熱容量(容積比熱、単位は [J m^-3 K^-1])とがある。なお、熱容量は圧力一定か体積一定かで値が異なるが、土の場合には圧力一定の定圧熱容量(cp)を用いる。このため、土の場合、定圧熱容量であることを特にことわらない。

土の温度の解析などには容積比熱を用いる。常温では単位体積中には固体、液体(水)、気体が含まれるため、それぞれの熱容量の和となる(この計算方法は後述する)。実際には水分量と、固相(鉱物質および有機物質)の比熱および乾燥密度が分かればよい。水分量は別に求めることができるので、結局、固相(鉱物質および有機物質)の比熱が分かればよいことになる。

比熱測定の特徴(問題点)

比熱測定の原理は単純で、普通はデュアー瓶に一定の水と土の試料とを入れ、撹拌し、一定温度になったら、さらに一定の熱を加える(水熱量計)。その時の上昇した温度(ΔT)と、投下熱量(ΔQ)とから水と土の混合物の熱容量を求める。この混合物の熱容量から水の熱容量を差し引くことにより、最終的に土の比熱が求まる。

「求まる」と書いたが、「原理的には」の話である。

問題は測定精度にある。すなわち、土の比熱を測ろうとする場合、水と土の質量比は10:1程度が限界である。これ以上、土の比率が増すと、温度を均一にするための撹拌が困難となる。土の比熱はおおよそ水の1/5程度なので、水と土の熱容量比は10:0.2、すなわち、50:1程度になる。土の比熱の精度を±5%程度で求めようとすると、水と土の混合物の測定精度を約50倍、すなわち、±0.1%まで高めねばならない。仮に、水分および土の質量、投下熱量およびデュアー瓶の比熱が0.1%より高い精度で決定できているとすると、少なくとも温度測定精度を0.1%以上で求めなければならない。

温度上昇が10℃程度として(実際はこれ以下、5℃程度がいいところ)、温度測定精度は1/100 ℃以下でなければならない。5℃の温度上昇ではさらに1/200℃の精度で測定しなければならない。

しかも、デュアー瓶といえども断熱は完全ではなく、測定時間中に温度が変化する。すなわち、外部へ熱が移動する。蒸発熱も考慮しなければならない。これらが温度測定の精度に大きく影響する。しかし、実際にはこれらをクリアーすることはとても難しい。

筆者の遠い記憶(1970年ごろ)では、デュアー瓶を1個用いて(すなわち、水熱量計で)比熱を測定しようと取り組んだことがある。温度は研究室にあったベックマンの棒状温度計を用いた(測定精度は確か1/100 ℃程度だった)。当時、最新式の精度の高い機械式天秤も使った(デュアー瓶ごと測定できた)。しかし、いろいろやってみても、結局、デュアー瓶の比熱(計器係数)さえ求めることができなかった。比熱測定は諦めざるをえなかった。

新たな測定方法の開発

比熱測定は諦めて、別のことを始めていたとき、東京理工で双子型恒温壁熱量計が開発された。これは恒温にしたアルミブロックの中に、透明なデュアー瓶を2個入れ、片方を基準(すなわち水のみ)にし、もう一方を測定側(水+試料)とする。水の量は両者とも全く同じである。この両者の中にマグネット・スターラ―(撹拌子)を入れて同じ回転数で撹拌し、両者に同時に同量の熱を投下し、その時の両者の温度変化を測定すると、試料の上昇に要した熱量が測定できることになる。これは比較測定法の1つであり、温度差から直接熱容量を測定する方法である。この装置は比熱測定に応用できると考えられた。そこで、この装置を改良して比熱測定に再度挑戦した。その結果、土の固相の比熱測定に成功した。(SSPN, 21,73-77,(1974))

比較測定が有利なことは、「電気計測の基礎(1)」のところでも書いたが、この双子型恒温壁熱量計でもそのことは言える。すなわち、2つの水熱量計の温度が同じで、熱容量もほぼ等しい場合、比熱測定の誤差要因となる蒸発や伝導で逃げる熱および、撹拌によって発生する熱は両者でほぼ等しい。その時、この2つのデュアー瓶の中の温度差を測ると、これらの誤差要因は相殺され、2つのデュアー瓶の中の熱容量の差だけが温度差として取り出せるからである。比熱(熱容量)測定の精度は格段に上昇する。

なお、開発当初はデータの読み取りなど手作業で行っていたが、その後、コンピュータを用いた自動計測法に改良した。2000年の頃である。ここでは、その実際を示す。

測定装置

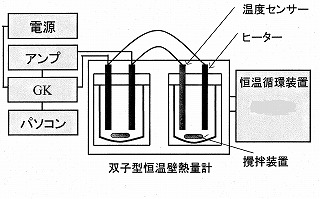

装置の概要を図1に示す。

図1 双子型恒温壁熱量計の概要

温度測定とヒーターへの通電の入り切りをデータ入出力装置(GK88)を介してパソコンで制御するという方法である。得られたデータからエクセルなどの表計算ソフトを使って比熱を導く。

恒温壁熱量計は、アルミブロックの恒温槽中の2つのデュアー瓶で構成されている。デュアー瓶は、各300mlの容量である。アルミブロックは高温水の循環する銅パイプが巻かれ、温度が一定に保たれるようになっている。

図2熱量計本体の外観。

図3 本体のフタを開けたところ。

図4 2つのデュアー瓶

デュアー瓶には熱伝導率の小さなシリコン製のフタが取り付けられ、蒸発・熱のリークを抑えている。このフタには発熱センサーと温度計とが取り付けられている。発熱体は絹巻マンガニン線をセラミック・パイプに巻きつけ、ガラス管に入れ、中をシリコンオイルで満たして封じている。シリコンオイルは熱の伝達を良くするためである。抵抗値は正確に27.00Ωにした。

温度測定には、線径0.1㎜の銅・コンスタン熱電対を10対にして用いた。この結果、温度出力は約400μ/℃が得られる。この温度センサーもガラス管に入れ、中をシリコンオイルで満たして封じている。

図4には2つのデュアー瓶を示した。左側のデュアー瓶にだけ参考のため、マグネティックック・スターラーの撹拌子も入れている。実際は両方のデュアー瓶にこの撹拌子を入れる。スターラー本体はデュアー瓶の下のアルミブロックに埋め込まれている。磁気はアルミを貫通できるからである。なお、撹拌子には撹拌効率を良くするため、フィンを両側に取り付けている。

ここで得られた熱起電力をさらにアンプで増幅して、より高精度で測定できるようにしている。アンプは25μV・フルスケールに設定し、出力は10mvフルスケールとした。データ入出力装置は10mV フルスケールで、12ビットの分解能のあるものを用いた。

25μVは、1/16℃、すなわち0.0625℃に相当し、それを10mVに増幅し、分解能2.5μV(4000分割)のAD変換器で測定しているので、計算上は0.000016℃の分解能で測れていることになる。しかし、これは計算上の話で、実際は0.1mV程度の精度であり、約1/1000℃の精度で測定できたと考えられる。

双子型恒温壁熱量計による比熱測定の原理

双子型の比熱測定では、2つの相似のデュアー瓶を用い、一方を基準側(A)、他方を測定側(B)にする。測定側に計りたい試料を入れる。

下表にあるように、基準側の熱容量をc、測定試料の熱容量をX、投下熱量を両者に同じQ加えると、温度変化はそれぞれΔTa、ΔTbとなる。

―――――――――――――――――――

基準側(A) 測定側(B)

―――――――――――――――――――

熱容量 c c + X

投下熱量 Q Q

温度変化 ΔTa ΔTb

―――――――――――――――――――

そこで、(1)式が成立する。

Q = cΔTa = (c + X) ΔTb (1)

ここで、

ΔT = ΔTa - ΔTb (2)

とすると、

X = cΔT/(ΔTa - ΔT) (3)

ΔTa >> ΔT , なので

X ≒ cΔT/ΔTa (4)

ここで、Q、cを一定とすると、ΔTaも一定となり、XはΔTに比例することになる。

cには水だけでなく、デュアー瓶の熱容量も含んでいて、cとΔTaを求めることは容易ではない。 そこで、Q, cを一定としたときXとΔTとの関係を実験的に求め方法を採用した。

測定操作

1.キャリブレーション

1) 基準側、測定側のデュアー瓶に、最初、それぞれ同量の150.000gづつ蒸留水を入れる。

2) 恒温循環水の温度を25℃に設定し、熱量計の撹拌を開始する。

恒温になるには最低でも12時間できれば24時間行う。

3)定電圧電源の電圧を10.00Vに設定する。

4) 直流微小電圧計(アンプ)の入力レンジを25μVフルスケール、出力を10mV に設定する。

5) データ入出力装置のリレーを介してヒータ線と定電圧電源とをつなぐ。

6) 全ての設定が終わったら、温度測定を開始する。

7) 熱量計が恒温に達したことが確認できたら、計測を開始する。

8) 温度の記録は60分間15秒間隔程度で行う。

最初に25分間計測したのち、正確に5分間(300秒)ヒーターに10.00V の電圧を供給する。ヒーターへの電力供給を終えた後、さらに30分間温度計測を継続する。(計60分間温度計測することになる。)これら一連の作業は自動化している。

この時の投下熱量は、

10.00(V)*10.00(V)/27.00(Ω)*300(秒)=1111(J)

となる。

デュアー瓶の中の水の温度は約1.8℃上昇する(ΔTa)。

9) 表計算ソフトを用いて、デュアー瓶間の温度差を正確に求める。

同一のサンプルに対して、各3回測定し、平均化する。

10) 基準側はそのままにして、測定側の水量を151.000g, 152.000g,153.000g

と順次取りかえて同様に測定する。

11) 測定がすべて終了したら、キャリブレートする(校正線を作成する)。

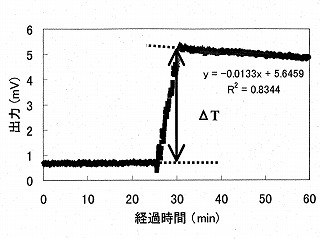

温度変化は図5のようになる。2つのデュアー瓶間の出力差(温度差、mVで表示)のうち、加熱前の出力(25分間)は一定であるのでその平均値を求める。加熱終了後の出力(30分間)は、時間とともに低下するので直線近似式を求めたのち、測定開始後30分の位置に内挿して決定する。この両者の差がΔTとなる。

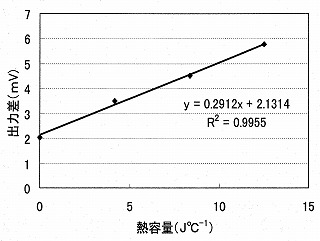

得られた結果のを図5、6に示す。

図5 経過時間と出力(ΔT)との関係

図6 校正直線の結果

(測定側の水を1.000gづつ増やして(すなわち、Xを4.184 Jの倍数ごと)変えた結果である。)

2. 豊浦標準砂の比熱測定

この校正直線を使って測定した豊浦標準砂の場合の結果を次に示す。

豊浦標準砂の比熱

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

試料質量(g) 出力差(ΔT、mV) 熱容量(J K^-1) 比熱(J g^-1 K^-1)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

15.000 5.43 11.31 0.75±0.03

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

容積比熱の計算

容積比熱は単位体積当たりの熱容量であり、土は、固、液、気相の三相から構成されているため、それぞれの単位体積中の質量と比熱に応じて変化する。ただし、気相の比熱への寄与は小さいので無視できる。このため、固相密度(粒子密度、仮比重)に固相の比熱を乗じ、これに水分率に水の比熱(4.184 [J ^-1 K^-1](常温))を乗じたものを加えることで得られる。

Cv=4.184Mv+Sv*ns*cs

となる。ここで、Cvは容積比熱 ([J m^-6 K^-1]、Mvは水分率、Svは固相率、nsは固相密度([g m^-6]、csは固相の比熱([J g^-1 K^-1])である。

(以上)